| Teurnia |

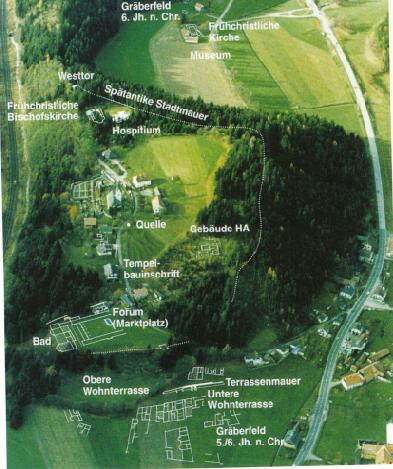

Die Besiedelung des Holzer Berges bei St. Peter in Holz, der den Kern der antiken Stadt Teurnia bildet, reicht bis ins 11. Jahrhundert v. Chr. Zurück. Im 3. Jahrhundert v. Chr. bot der aufgrund seiner Beschaffenheit leicht zu verteidigende Hügel den einwandernden Kelten geradezu ideale Bedingungen für die Gründung einer Siedlung. In der Folge entstand unter der Führung des keltischen Stammes der Nori bzw. Norici mit dem regnum noricum das erste Staatsgebilde auf österreichischem Boden, das mit dem Römischen Reich sowohl auf politischem wie auf wirtschaftlichem Gebiet schon bald enge Kontakte pflegte, 15 v. Chr. von diesem kampflos besetzt und schließlich 45 n. Chr. dem imperium romanum als Provinz eingegliedert wurde. Die nun folgende Epoche politischer Stabilität, die bis in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. reichte, ermöglichte unter anderem auch den großzügigen Ausbau Teurnias; so wurden am Ostfuß des Berges zwei Terrassen für Wohnbauten angelegt, während auf dem Hügel das Forum, eine öffentliche Badeanlage und Tempel entstanden. Die wachsenden finanziellen Lasten, die die seit Beginn des dritten Jahrhunderts häufiger werdenden kriegerischen Auseinandersetzungen an der Nordgrenze des Reiches der Bevölkerung aufbürdeten und die damit zusammenhängende politische Unsicherheit bewogen schließlich wohlhabende Familien dazu, die Provinz zu verlassen. Dies bedeutete zugleich auch das Ende der Blütezeit Teurnias. Bereits im ausgehenden 3. Jahrhundert wurden die Wohnterrassen am Fuße des Hügels aufgegeben und das Abbruchmaterial für die Errichtung einer Mauer zur Befestigung der Hügelkuppe herangezogen. In den Ruinen der Wohnbauten entstand ein Begräbnisplatz. Im 5. Jahrhundert übernahm Teurnia von Virunum den Status der Provinzhauptstadt. Bereits kurz nach 430 entstand in Teurnia eine Bischofskirche, die, zunächst einschiffig, im 6. Jahrhundert zu einem dreischiffigen Bau erweitert wurde. Die letzte Nennung Teurnias als Bischofssitz erfolgte 591; die folgenden Jahre brachten, bedingt durch kriegerische Ereignisse, den Untergang der Stadt Teurnia. Die archäologisch-wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte Teurnias blickt bereits auf eine lange Forschungstradition zurück. Die zahlreichen voneinander abweichenden Vorstellungen vom antiken Stadtbild, die im Zuge dieser Forschungen entstanden, spiegeln sich in den zahlreichen unterschiedlichen archäologischen Plänen von Teurnia wider. Die unter der Leitung Rudolf Eggers in den Jahren 1910 - 1915 in den Bereichen der frühchristlichen Friedhofskirche, des sogenannten "Forums", sowie der spätantiken Stadtmauer durchgeführten Ausgrabungen blieben bis in die siebziger Jahre richtungsweisend. Nach den Untersuchungen des Landesmuseums für Kärnten 1971-1978 in den Wohnterrassen an der Ostseite des Holzer Berges konzentrierten sich die archäologischen Anstrengungen nach 1978 nahezu ausschließlich auf spätantike Objekte, sei es das Gebäude HA (ein repräsentativ ausgestattetes Wohnhaus), oder die seit 1993 wiederaufgenommenen Ausgrabungen in der Friedhofskirche und der Westnekropole. Neben den archäologischen Untersuchungen am frühchristlichen Pilgerheiligtum am Hemmaberg haben die Entdeckung und Ausgrabung der Bischofskirche sowie des Hospitiums in Teurnia (1985-1992) unsere Kenntnis der spätantiken Sakralarchitektur im Ostalpenraum wesentlich bereichert.