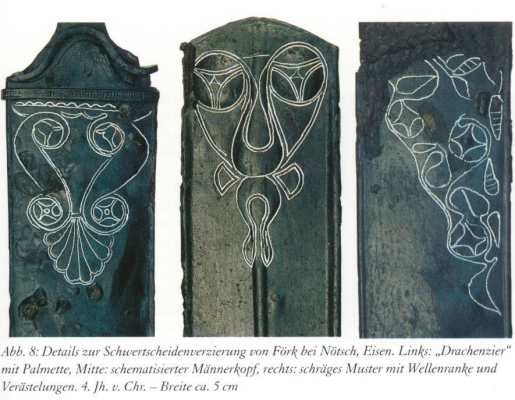

| Details zur Schwertscheidenverzierung von Förk bei Nötsch |

"Die

Zeugnisse keltischer Kunst im Kärntner Raum haben sich durch den Waffenweihefund

am Förker Laas-Riegel über Nötsch im Gailtal vervielfacht.

"Die

Zeugnisse keltischer Kunst im Kärntner Raum haben sich durch den Waffenweihefund

am Förker Laas-Riegel über Nötsch im Gailtal vervielfacht.

Die Wurzeln der keltischen Kunst liegen im 5. Jahrhundert v. Chr. Vor allem ornamentale, seltener figürliche Darstellungen aus der Mittelmeerwelt - besonders der Griechen und der Etrusker - sowie aus der Kultur der Thraker und Skythen beeinflußten damals das keltische Kunsthandwerk. Die Art der Aufnahme und Wandlung fremder Anregung läßt sich besonders gut an den griechisch-etruskisch geprägten pflanzlichen Kompositionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. Erkennen. In der folgenden Stilstufe ("Waldalgesheim-Stil"), der neben einigen Stücken aus dem Waffenweihefund vom Förker Laas-Riegel mit Rankenverzierung angehört, werden etwa ab der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. die mediterranen Vorlagen der ornamentalen Muster zunehmend unkenntlicher. Durchlaufende Ranken treten als neues Kompositionselement auf. Die Wellenranke bildet Wirbel, aus symmetrischen Kompositionen werden durch Drehung der einen Hälfte fortlaufende gemacht. Damit entsteht ein reiches Rankenwerk mit Wirbeln und Verästelungen, in dem die mediterranen Vorlagen oft kaum mehr zu erkennen sind. Nur ganz vereinzelt sind Köpfe in die Ranken eingeblendet, vollkommen geometrisierte Köpfe wie einer auch auf einem Scheidenblech aus Förk, und hier unverhohlen, zu sehen ist (mit Augen, Nase, Mund und Schnauzbart). In der Ranke können sie mit dem Ornament verschmelzen. Darin wird eine für die Kelten typische Unbestimmtheit in der Gestaltung deutlich. Beeindruckend ist überdies, daß mit den Wanderungen im 4. Jahrhundert v. Chr. dieser komplizierte Verzierungsstil in erstaunlicher Geschlossenheit über weite Gebiete Europas, vom Marnegebiet bis zum Balkan und bis nach Italien, zu finden ist."

| Vgl. Paul Gleischer, Von den Anfängen künstlerischen Schaffens. |