| Frisuren |

Tonangebend in der Haarmode war in der römischen Kaiserzeit zuvorderst das jeweils regierende Kaiserhaus. Durch Porträtstatuen, deren Stil durch Privatpersonen nachgeahmt wurden, und im besonderen Münzbildnisse, auf welchen neben dem Kaiser selbst auch die Familienmitglieder seiner Dynastie im Porträtbild dargestellt sind, wurde so die gerade vorherrschende stadtrömische Mode rasch bis in die hintersten Winkel des Reiches verbreitet und von diversen Bildhauerwerkstätten rezipiert. Die wechselnden Modeströmungen sind deshalb wichtige Datierungskriterien für die zeitliche Einordnung von Skulpturenfunden aus der gesamten römischen Welt.

Bei den Männern sind seit der griechischen Hochklassik Kurzhaarfrisuren vorherrschend, wobei hellenistische Darstellungen durchaus etwas längeres, üppiges Haar zulassen. Zu den bekanntesten Beispielen zählt etwa die sogenannte Alexanderlocke an der Frisur Alexanders des Großen († 323 v.Chr.), die beiderseits des Scheitels in die Stirn fallenden Haarsträhnen, die von den hellenistischen Herrschern nachgeahmt wurde, aber auch noch bei römisch-republikanischen Persönlichkeiten wie dem Caesargegner Cn. Pompejus Magnus und auch in der Kaiserzeit zu finden ist. Die Portraits des C. Julius Caesar († 44 v.Chr.) zeigen extrem kurzes Haar. Kaiser Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) wiederum trug stilisierte Locken, die in die Stirn gekämmt sind und mit deren Hilfe seine offiziellen Herrscherportraits datiert werden können. Kaiser Trajan (98-117 n.Chr.) trägt in die Stirn gekämmte Haarsträhnen, bei Kaiser Marc Aurel (161-180 n.Chr.) und den nachfolgenden Severern sind kleine Löckchen in Mode.

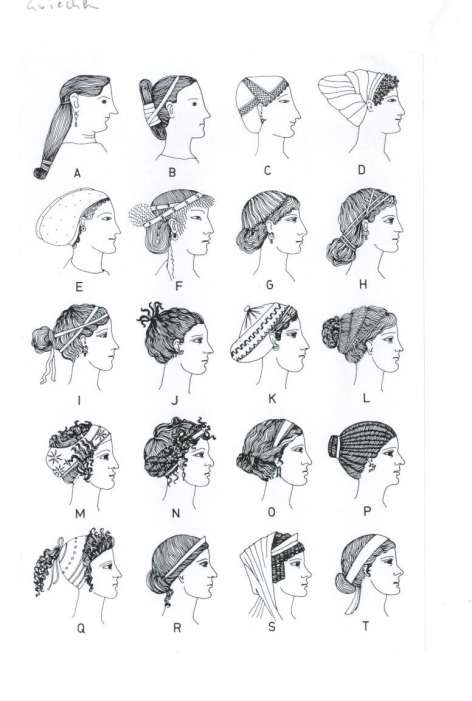

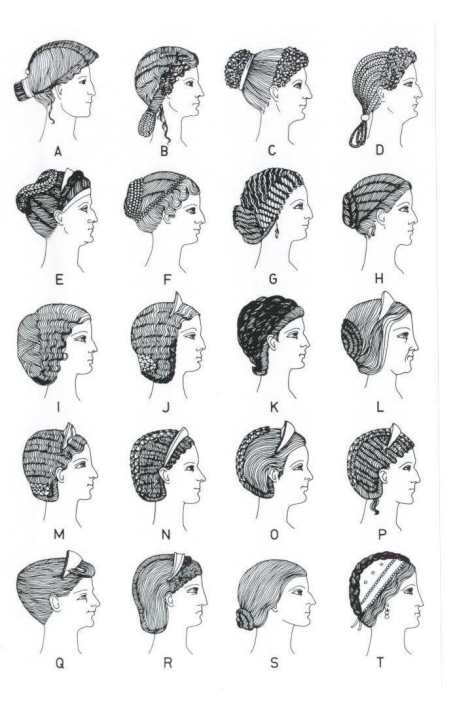

Die Soldatenkaiser des 3. Jh. n.Chr. tragen Kurzhaarfrisuren, im 4. Jh. n.Chr. schließlich sind wieder etwas längere Haare in Mode. Frauenfrisuren sind seit je überaus kunstvolle und üppige Gebilde, die durch Perücken, aufgesteckte Haarteile, Tücher, Bänder und zahlreiche Schmucknadeln das Haupt ihrer Trägerinnen bekrönten (vgl. Abb.).

In für organische Substanzen günstigen klimatischen Regionen wie dem Wüstenboden Ägyptens blieben Beispiele erhalten, auch aus der griechisch-römischen Periode. Aus lateinischen Quellen ist uns zudem überliefert, daß etwa blondes Haar nach Italien importiert wurde, um daraus Haarteile oder ganze Perücken herzustellen. Die griechische Haarmode zeigt häufig um den Kopf geschlungene Bänder, Tücher und Häubchen, die die Frisuren zum Teil völlig verdecken, während in der römischen Kaiserzeit gerade im provinziellen Bereich bei Frauen häufig Hauben dargestellt sind, weniger in stadtrömischem Kontext. Neben immer wieder schlichteren Frauenfrisuren wie etwa die der Schwester des Kaisers Augustus, Octavia, im ausgehenden 1. Jh. v.Chr., unter den Severern etwas bei Julia Soemias um 220 n.Chr. oder in der Spätzeit bei Helena, der Mutter Kaiser Constantins des Großen im ersten Viertel des 4. Jh. n.Chr., wurden üppige Haarmoden bereits im 1. Jh. n.Chr getragen. Berühmt sind die hohen Haaraufbauten der Frauen des flavischen Kaiserhauses, bei welchen die Stirn von mehreren Reihen kleiner Löckchen gerahmt ist, die wie ein Diadem aufgebaut sind; die Nackenhaare wurden dann entweder aufgebunden und gekräuselt, oder aber zu Zöpfen geflochten und zusammengebunden getragen. Geflochtene Zöpfe sind in unterschiedlichster Anordnung durch die Jahrhunderte immer wieder an den Darstellungen der Frisuren zu finden (vgl. Abb.).

Im archäologischen Fundmaterial sind besonders im Lauf des 2. Jh. n.Chr. bis in das 4. Jh. Unmengen an Haarnadeln aus Knochen und Bronze zu finden, die einen kleinen kugeligen Kopf besitzen und in die Frisuren gesteckt Aufbauten tragen. Aus Ägypten ist ein künstlicher Haarteil bekannt, der mit 96 Bronzenadeln zu einer Art Diadem zusammengesteckt ist, wobei die Nadelköpfchen wie kleine Perlen die Frisur bekrönen. Mumienbildnisse zeigen uns häufig große Haarnadeln, die einzeln durch den Schopf im Nacken gesteckt werden.

| Literatur: Horst Blanck, Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer, Darmstadt 1976 (erweiterte Auflage 1996). |

Griechische Haarmode

A um 580 v.Chr.; B um 565 v.Chr.; C um 550 v.Chr.; D-E um 510 v.Chr.; F um 490 v.Chr.; G-H um 460 v.Chr.; I-J um 450 v.Chr.; K-L um 440 v.Chr.; M um 413 v.Chr.; N um 405 v.Chr.; O um 300 v.Chr.; P Ende 4. Jh. v.Chr.; Q um 290 v.Chr.; R 221-121 v.Chr.; S 125-104 v.Chr.; T 52-30 v.Chr. (Kleopatra).

Quelle: Blanck 1976, 62f., Abb. 14 und 74f., Abb.17.

Römische Haarmode

A Octavia, um 40 v.Chr.; B um 37/41 n.Chr.; C Flavierin, 79/81 n.Chr.; D Flavierin, 82/83 n.Chr.; E 114/117 n.Chr.; F 147/161 n.Chr.; G 161/176 n.Chr.; H 180/185 n.Chr.; I-M Severer: I nach 198 n.Chr.; J 211/217 n.Chr.; K 202/205 n.Chr.; L 218/222 n.Chr.; M 225 n.Chr.; N 241/244 n.Chr.; O 249/251 n.Chr.; P 253 n.Chr.; Q 275 n.Chr.; R 310 n.Chr.; S Helena, 318/319 n.Chr.; 383/385 n.Chr.;

Quelle: Blanck 1976, 62f., Abb. 14 und 74f., Abb.17.